在封建时代,婚姻都是父母之命媒妁之言,且男女双方结婚之前肯定不许见面的。

上世纪初时,北京大学的19岁高材生刘半农,就被父母强行婚配了个未曾谋面的小媳妇。

刘半农受过先进的思想教育,他对封建婚嫁制度非常厌恶,但又耐不住父母威逼利诱,最终无奈答应了。

然而他骨子里还是有些离经叛道在的,结婚都妥协了,婚前不让见面这个事儿,说什么都不能妥协!

于是在一天深夜,刘半农悄悄溜进了未来新媳妇的闺房,对方当时刚准备宽衣解带洗玉足,刘半农正看得津津有味,突然被一幕吓到了……

他脸色煞白,魂不守舍的跑回家中,跪在父亲面前求他快去新媳妇家看一眼,都则自己宁可死,都绝不娶妻。

这刘半农究竟看到了什么?他为什么会如此恐惧?多年后新妇生了个女儿,他又为何一定要妻子对外说生了个男孩?

命运安排

1910年时,中国正处于封建转折期,那时清政府已名存实亡,辛亥革命的爆发,又将现代化思潮初步推进了华夏大地。

虽然很多年轻人都接受了西方新思想,但在许多方面,依旧保留着封建社会的传统残余,尤其是老一辈中,始终坚定地维护传统风俗。

特别是在婚丧嫁娶、家庭观念等层面,封建影响根深蒂固,根本不是一朝一夕能够改变的。

就在这样的时代背景下,诞生出了无数冲破世俗枷锁的美好爱情故事……

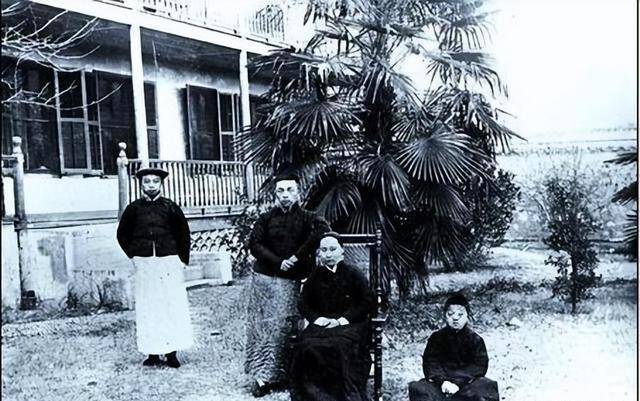

刘半农原名刘寿彭,1891年出生于江苏江阴,虽不是什么大富大贵之家,但也是书香门第,在当地还算小有名望。

刘半农的父亲刘宝珊,是一名教书先生,他非常重视儿子的教育,自小便教他“万般皆下品、惟有读书高”。

刘宝珊虽然比较传统,但也不是个非常迂腐守旧的老先生,反而他认为在接受中国传统文化的同时,也应该去学习一下西方的文化,拓宽孩子的知识面。

所以他在刘半农很多小的时候,就送他去学习英文,并且给他买了大量西方双语名著,让他“开眼看世界”。

年幼的刘半农聪慧勤奋,他本身也继承了父亲勤勉好学的优良基因,自小对语言十分敏感,熟读四书五经的同时,也能说出一口流利的英语。

当时,刘半农无论在学校还是家中,都颇有名气,邻里和老师们无不称赞他是“前途不可限量的才子”,后来他还真不负众望,19岁便考上了北京大学,简直就是“别人家的孩子”的具象化身……

1902年,年仅11岁的刘半农跟随母亲,去当地庙里烧香。

有时候缘分就是这么奇妙,向来不惜玩乐的刘半农,这天偏偏很想跟随母亲出门,又偏偏在这天遇到了一位姓朱的夫人。

朱夫人打扮的很得体,一看也是大户人家出来的,她与母亲同时佛前叩首,在心中默默祈求家族和乐,亲人康健。

焚香、插香、叩拜、祈祷……动作整齐,默契的仿佛亲姊妹般。

二人站起身来,没忍住相视一笑,从此便算结识了。

当时刘半农一直安静地跟在母亲身后,朱夫人见到他的第一眼就颇为喜欢,见他谈吐斯文有礼,更是欣喜不已。

刘母和朱夫人相谈甚欢,并且就此交换了地址,相约以后常聚聚。

就这样,刘母与朱夫人渐渐成为了无话不谈的挚友。

朱夫人有两个女儿,待孩子长大一些后,二人关系更加亲密,便想着能亲上加亲,就张罗着干脆结成亲家,她想将自己的大女儿朱惠,许配给刘半农。

刘母也早有此意,她心下欢喜,也没回家和刘宝珊商讨,便直接跟朱夫人交换了两个孩子的名帖。

然而当刘母将婚事告知丈夫后,丈夫却有些不满了。

刘宝珊认为,朱惠比刘半农还要打上三岁,他觉得“年纪大”的女子不好生养,而且也于理不合。

刘母瞪了他一眼:“老古板,你懂什么?女大三抱金砖!”

恐怖如斯

刘宝珊吹胡子瞪眼,但是他最终还是妥协了。

一来,朱家在当地颇有名望,也是书香门第,不算辱没了刘家;

二来嘛,名帖都交换了,此时反悔,岂不是负了人家姑娘的面子,将来让人家家丫头还如何家人?

最重要的当然还是,刘宝珊是个宠爱媳妇的,媳妇眼看着都要生气了,自己还不妥协更待何时?

就这样,刘半农和朱惠的亲事,就这么曹操定下了。

不过,这刘宝珊妥协了,不代表刘半农就可以妥协。

他怎么说也是收到了许多西方自由思想侵染的“进步青年”,怎么能草草将自己婚姻大事交代出去?

向来斯文懂事的刘半农,头一次在家中大发雷霆。

见他如此抗拒,刘母哭着喊着“家门不幸、家门不幸”啊,刘宝珊也黑着脸,骂他不许惹娘亲生气!

即便刘半农再怎么“想进步”,始终胳膊拗不过大腿,最终还是妥协了。

不过刘半农心里堵着一口气:这么大的事儿我都妥协了,别的我偏不妥协!你们不让我去看新娘子,我就是要现在去看她不可,万一对方是个“丑八怪”,我还能提前做心理准备。

就这样,刘半农半好奇、半期待的决定,要亲眼去看看自己这位未婚小媳妇。

这天晚上,刘半农乔装打扮,悄悄溜到朱家,透过院门看见了朱惠正在院子里忙碌的身影,她正端着一盆水回房间,看起来像是打算洗漱安寝了。

朱惠脸庞白皙秀丽,身材娇小,头发乌黑发亮,慵懒随意的搭在肩上,有种说不出的美感。

刘半农只是远远瞧了她一眼,耳朵就忍不住红的发烫。

不过……刘半农看着走路有些微瘸的朱惠,心里总觉得哪里不太对劲。她秀眉微蹙,额头有些细汗,好似正在承受什么巨大痛苦似的。

出于好奇,刘半农悄悄跟着朱惠来到她房间外面,透过窗子往里面看去。

只见朱惠将水盆放在床边,柔弱无骨的靠在床梁上,然后褪去外衣,双手有些颤抖的脱掉鞋子。

她闭上眼深吸一口气,然后小心翼翼的把缠在脚上的裹脚布一层一层拨开……

朱惠整个脚掌都以一种怪异的姿势蜷缩在一起,骨骼明显已经被扭曲成一团,裹脚布上还隐隐有些红色血迹……

看到这幅场景,刘半农当时大惊失色,心中震撼不已。

虽然早就知道女子缠足,但直观看到,还是大为震惊。

没来由的,刘半农心中竟生出了一阵难以言说的心疼。

他后退几步,匆匆离开朱家,直奔家中找到母亲急切地说:“娘,我看过朱惠了,请让她放脚吧,不要再让她受苦了。”

刘母听后愣了一下,然后皱着眉骂他胡闹,怎么能提前去偷看人家姑娘?

刘半农见母亲不愿多言,于是经跑去找父亲,他“扑通”跪在父亲面前,求父亲说服朱家给朱惠放脚:“爹,您去朱家看看,那是人过的日子吗?您若是不答应我,我宁死也终生不娶!”

裹脚在那个时代,是女子守贞的重要标志,解除裹脚无异于打破传统礼教。

但刘宝珊也不是个完全不开化的老顽固,看孩子这样,犹豫再三还是同意了。

他把刘半农的请求转达给了朱家,朱惠听后,又惊又喜,她没想到未婚夫竟会如此关心自己,最终在家人的同意下,她解开了多年的束缚。

仓促的婚礼

1910年,刘半农已经19岁,正是风华正茂的年纪。

然而此时刘母却突然生重病,为了替母亲冲喜,也是刘母希望自己有生之年能看到孩子成家,于是刘家决定尽快让两个孩子成婚。

由于时间紧急,婚礼办的很仓促,但朱家也是体面人,能理解刘家难处,便没有多要求什么。

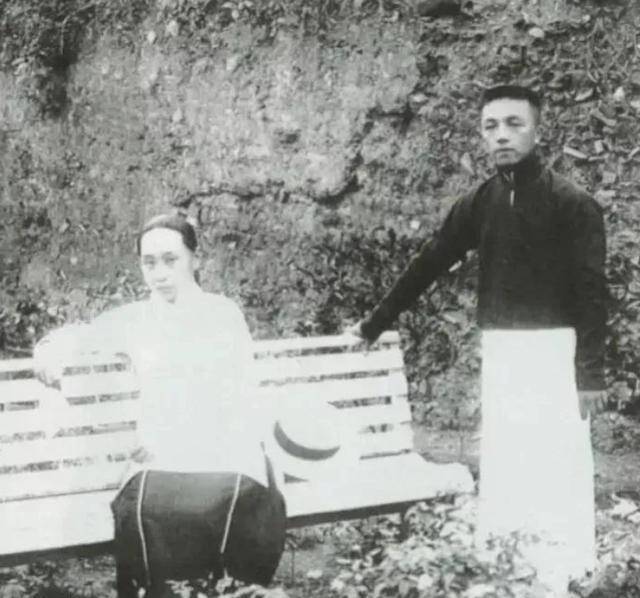

就这样,19岁的刘半农和22岁的朱惠正式结为夫妻。

可惜的是,刘半农的母亲在婚礼不久后,还是病逝了。

这场家庭的巨变,让刘半农感到十分悲痛,但他没有过多时间沉浸在失去亲人的伤痛中。

1911年,辛亥革命爆发,全国局势动荡不安。刘半农就读的中学被迫停课,他也不得不提前结束学业。

为了谋生,刘半农带着二弟和妻子朱惠前往上海,希望可以在上海闯出一片天地。

在上海刘半农靠写作维生,朱惠便陪在他身边操持家务,还要照顾年幼的弟弟。

长时间的劳累让朱惠身心俱疲,甚至导致了两次流产,刘半农很是心疼,但也无能为力,只能尽可能帮助爱妻分担一些家务。

不过,刘宝珊有些不满意了。

所谓“不孝有三,无后最大”,这么久了也没为家里生个一儿半女,刘宝珊越来越后悔当初让二人成亲,于是多次在信中要求刘半农纳妾,赶紧延续香火。

刘半农心情沉重,但他坚定地选择了站在妻子一边,怕朱惠难过,还把那些书信都藏了起来。

后来在刘半农的照顾下,朱惠终于又怀孕了,且这次有了精心呵护,孩子一直很健康。

1916年初夏,朱惠已怀孕九个多月,刘半农一改往日忙碌的工作节奏,整天陪伴在她身边,细心照顾着她的饮食起居。

无奈之举

一天清晨,朱惠感到一阵强烈的阵痛,她轻声呼唤着:“阿彭,快…快来!”

刘半农闻声而来,看到妻子脸色苍白,额头已渗出汗珠。

他连忙扶起她,安抚道:“别怕,我马上去叫医生。”

几个小时后,一声婴儿的啼哭打破了房间内的紧张气氛。

医生抱着一个小婴儿走出房间,对刘半农说:“是个女孩,母女平安。”

刘半农接过孩子,低头看着这个初生的小生命,心中既有喜悦,也带着一丝隐忧。

医生离开后,刘半农小心翼翼地将女儿放在朱惠身旁,朱惠疲惫地问道:“阿彭,是男孩还是女孩?”

刘半农温柔地抚摸着她的头发,“是个小公主,和你一样漂亮。”

他表现得很开心,朱惠却难过的别了头,严重流着泪。

刘半农心疼不已,他知道父亲是个极度重男轻女的人,且整个社会都对女孩不够友好,妻子的身体他清楚,不适合在此生育了……

他握住朱惠的手,语气坚定:“我就喜欢女儿,不过对外就说是个男孩。为了你,也为了我们的宝宝。”

朱惠愣了一下,但随即明白了丈夫的用意,她感激的点了点头,颤抖着伸出手抱住孩子。

刘半农的决定并非毫无根据。

尽管他自己是新文化运动的倡导者,但他深知,家庭和社会的传统观念根深蒂固。

尤其是在老家,重男轻女的思想更是难以动摇。如果传出他们生的是女儿,不仅朱惠会受到村里人的议论,甚至还可能给他们的婚姻带来更多的麻烦。

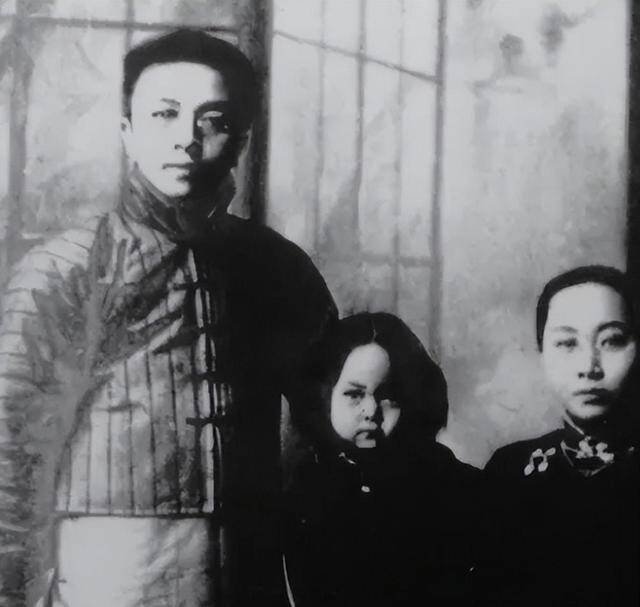

接下来的日子里,刘半农和朱惠一同守护着这个小秘密。

每当有亲友来访,朱惠都会将女儿包裹得严严实实,刘半农则总是笑着告诉来客:“我们家的男丁啊,真是健康得很!”

亲友们听了,总是纷纷祝贺,刘半农则一一谢过,脸上挂着温和的笑容。

然而这种隐瞒并不是长久之计,孩子越长越大,总是会被人发现的。

于是他决定在女儿四岁时,带着全家搬到国外,暂时避开家族和社会的压力。

1920年,刘半农获得了公费留学的机会,前往英国伦敦大学研究语言学。

在决定出国的那天晚上,他拉着朱惠的手:“我们可以带着孩子一起去,到了国外,她就不用再假装成男孩了。”

朱惠点点头,眼中闪过一丝释然。

几个月后,他们一家人登上了前往英国的轮船。

刘半农看着朱惠和孩子在甲板上玩耍,心中感到无比的满足。

真相与归宿

1925年,刘半农学业结束,于是带着妻子女儿一起踏上了归国的路途。

此时,他的大女儿已经六岁,聪明伶俐,而妻子朱惠也在医生的调理之下养好了身子,并又生下一对龙凤胎——儿子刘育伦和女儿刘育敦。

刘半农小心翼翼为女儿整理着衣服,嘴角含着微笑。

然而随着船只靠近海岸线,心中的隐忧再次浮现。

刘半农知道,回到家乡就必须面对那些重男轻女的声音,虽然他现在已经有个儿子了,但还是怕家里人会亏待自己的两个女儿。

回到老家后,刘半农郑重其事地宣布:“我的女儿刘小惠,虽然出生时我们说是男孩,但她的确是一个女孩。她和她的弟弟妹妹一样,都是我最珍爱的孩子。”

这番话说得铿锵有力,场上所有人一时哑口无言,甚至连刘半农的父亲刘宝珊也被震住了。

片刻的沉默后,刘宝珊长长叹了口气,缓缓道:“哎,如此也好,如此也好。”

刘半农转身握紧朱惠的手,眼神中满是坚定与温柔。

自此,刘小惠恢复了“女儿身”。

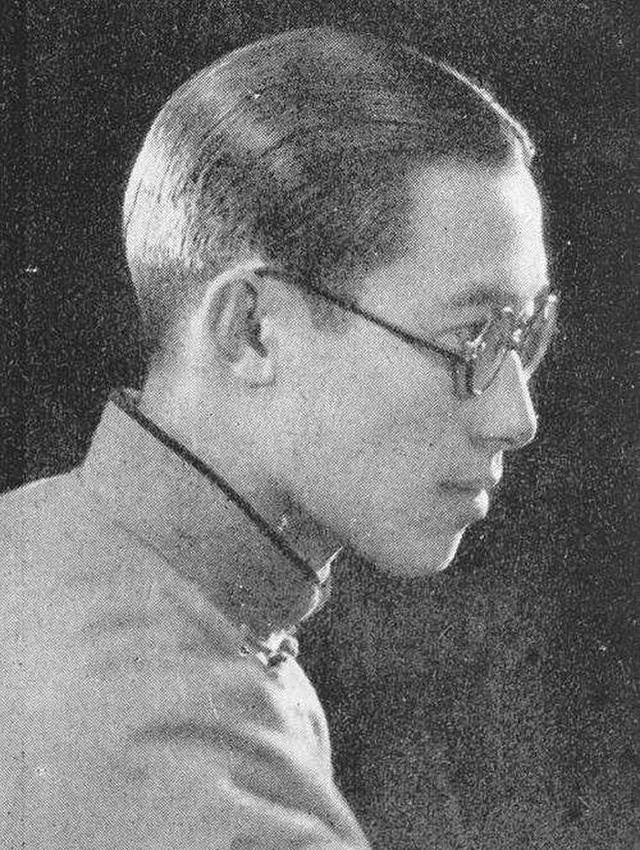

刘半农家庭美满,学业上也突飞猛进,成为了北京大学的教授。

1934年夏天,刘半农不幸感染重病,最终未能挺过那段艰难的日子,年仅43岁便离世。

这个消息传来时,朱惠几乎无法接受,整个人瘫坐在地,泪流满面。

在刘半农去世后,朱惠带着孩子们继续生活,她在困苦中坚持着,努力将丈夫未竟的事业和对孩子们的教育一肩挑起。

最后在刘半农的墓碑上,刻着一行字:“嗣音有人,流风无尽。”

这是对他的赞誉,也是对他家庭与事业的最深沉的敬意。

刘半农虽然早逝,但他所留下的影响,却如涓涓细流,永远地流淌在人们的心中。

结语

刘半农作为北大教授,肩负着推动新文化的使命,但他深知时代的偏见无处不在。

尽管身处封建传统与现代思想的夹缝中,刘半农始终坚持对家庭的爱,用行动证明了他对妻子和女儿的深情。

他的一生虽短暂,却用爱与智慧为后人留下了宝贵的榜样。